Entretien avec Momoko Seto, réalisatrice de Planètes

par Perrine Quennesson

par Perrine Quennesson

Auréolée d’un CNRS Crystal Award, qui récompense « celles et ceux qui contribuent aux côtés des chercheurs à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française », Momoko Seto navigue avec grâce entre la création cinématographique, l’expérimentation technique et la curiosité scientifique. Depuis son premier court métrage Planet A en 2008, elle bouleverse les échelles de grandeur et de temps de la nature pour donner à voir ce qui est invisible à l’oeil nu, et éveiller notre regard au passage. Avec ce premier long métrage, elle invente un monde à partir du nôtre, aussi surprenant qu’émouvant, aussi inquiétant qu’il nous est familier. Bienvenue sur sa planète.

Entretien avec Momoko Seto

Ce qui impressionne d'emblée avec Planètes, c'est cette "stop-motion de la nature". Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé techniquement ?

Pour créer chaque images de Planètes, j’utilise plusieurs techniques allant du time-lapse à l’hyper ralenti, en passant par l’ultra macro, le stackshot ou encore la robotique. Le time-lapse est précisément l’art de compresser le temps. Il consiste à filmer un phénomène naturel très lent, souvent imperceptible à l’œil nu, sur une période donnée. En accélérant le sujet, nous arrivons « enfin » à percevoir l’invisible.

L’hyper ralenti est au contraire, l’art de déplier le temps. Comme le time-lapse, la caméra (phantom) capture les mouvements très rapides pour les décomposer. Les sujets filmés se transforment alors en « quelque chose d’autre ». La technique n’est plus seulement un outil pour améliorer ce que l’on voit, mais elle dévoile ce qui se trouve de l’autre côté du monde visible. Dans une orangerie installée au sein du château de Rambuteau en Bourgogne, nous avons fabriqué un studio de time-lapse avec 17 appareils photos en prise de vue simultanée pendant 9 mois captant 20 maquettes, chacune agrémentée de différentes plantes mises en scène. Pour une seule prise, un time-lapse pouvait prendre entre 5 et 30 jours.

Planètes s'inscrit dans la lignée de vos courts métrages, Planet A, Planet Z, Planet Σ et votre oeuvre en VR Planet ∞, comment est venu l'envie de faire cette série de courts métrages puis le long métrage?

Planet A, la première planète de ma constellation, était un film de fin d’étude au Fresnoy. J’ai eu l’idée de fabriquer tout un monde avec des cristaux de sel que je cultivais. C’était la première fois que j’ai confronté la technique de time-lapse avec un phénomène naturel. Après le Fresnoy, j’ai voulu continuer dans ces expérimentations et mettre en lumière d’autres petits acteurs de la nature. L’exercice du long métrage est arrivé avec l’idée de vouloir introduire des personnages et une histoire plus grande publique dans cet univers de Planets. Avec Alain Layrac, mon co-scénariste, nous avons « fictionnalisé » la nature.

Comment avez-vous approché cette narration ou « fictionnalisation », car, de prime abord, ça ne parait pas simple de rendre 4 akènes de pissenlit aussi attachants ?

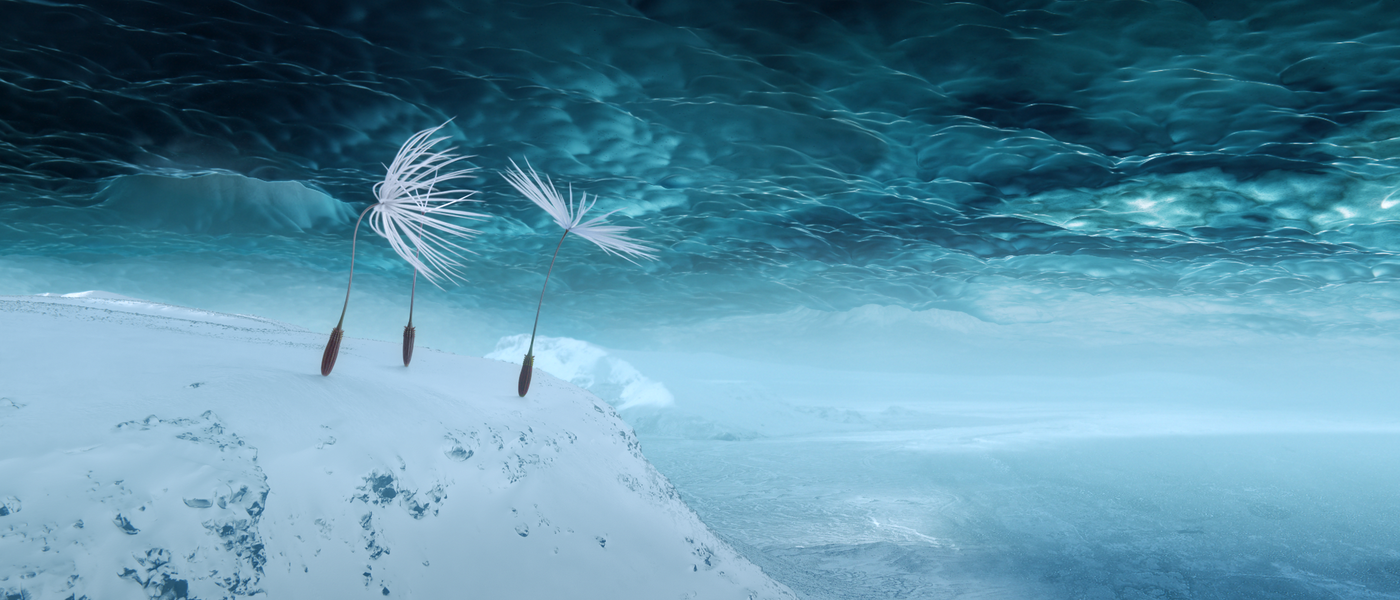

L’émotion est vraiment le mot clé. Il fallait absolument que les 4 akènes nous communiquent leurs émotions dans chaque situation. Pour ce faire, il y a une première phase d’écriture méticuleuse pour les mettre en capacité d’exprimer la peur, la joie, la tristesse. La deuxième phase est celle de la création d’animation avec l’équipe belge, orchestrée par l’animatrice en cheffe Guionne Leroy. Nous avons travaillé tous les petits détails qui vont aider à traduire ces émotions : les aigrettes (comme les cheveux) qui fanent, les bonds qui varient, le mouvement de corps plus ou moins vifs, etc. Pour moi, il n’est pas nécessaire d’avoir des yeux ou une bouche pour exprimer une émotion, elle peut être traduite par le gestuel, de micro mouvements ou encore des temps d’arrêt, comme en danse ou en mime. Donner de la vie à des choses qui n’ont a priori pas de visage, relie avec la culture animiste, ou tout est âme, tout est en connexion avec soi.

Comment s'est fait le choix de faire un film sans paroles?

Comme la « gestuelle » des akènes est suffisamment parlante, il me paraissait évident qu’il n’était pas nécessaire d’avoir des paroles qui commentent en plus ce qu’on comprend déjà. Par ailleurs, je trouve un peu kitsch de coller des mots humains à des akènes de pissenlit de type : « oh, regarde, il y a des limaces »… Cela donne un côté enfantin à ce film qui, par ailleurs, s’adresse à une audience plus large que le jeune public. L’expression non verbale est pour moi, plus riche, plus nuancée, plus fine que la description par les mots. J’avais envie d’avoir cette panoplie de nuance d’expression pour les akènes.

Qu'espérez-vous que le public retienne de Planètes en sortant de la salle, en plus de désormais savoir ce qu’est un akène ?

Que la nature n’est pas un décor à piétiner, qu’elle n’est pas un autre que soi, que toutes les petites choses qui nous entourent sont des acteurs d’un film d’action, qu’une plante qui pousse est tellement magnifique qu'on peut en pleurer. Nous sommes tous une force de la nature, en liaison avec les uns et les autres, et ensemble nous constituons une planète à nous.